Le français : langue des Lumières et de la diplomatie

Le XVIIIème siècle, souvent désigné comme le Siècle des Lumières (1715-1789), a marqué une période d’effervescence intellectuelle, culturelle et politique en Europe. Durant cette époque, le français s’est imposé comme langue internationale, non seulement grâce à la puissance culturelle de la France, mais aussi par sa clarté linguistique et son adoption par les cours européennes. Cette langue est devenue un outil indispensable pour la diplomatie, mais aussi pour les élites cultivées et la transmission des idées des Lumières.

L’objectif de cette synthèse est d’analyser l’influence de l’apprentissage du français sur la diplomatie européenne aux XVIIème et XVIIIème siècle et d’examiner sa diffusion sur le plan international sous l’Europe des Lumières. En outre, nous aborderons brièvement la manière dont l’importance du français s’est perpétuée jusqu’à nos jours, notamment à travers les Jeux olympiques ainsi qu’au sein de l’Union européenne.

Le frontispice de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, gravure de Benoît-Louis Prévost.

Le contexte historique et culturel : un rayonnement français inégalé

Dès le XVIIème siècle, la France, sous le règne de Louis XIV (1638-1715), s’affirme comme un centre culturel incontournable en Europe. À travers les arts, la philosophie et les lettres, la France impose des normes esthétiques et culturelles qui influenceront durablement le continent. Le français devient la langue de l’élite européenne, remplaçant progressivement le latin dans les échanges intellectuels et diplomatiques. Ce rayonnement s’amplifie au XVIIIème siècle, notamment grâce à l’action de l’Académie française, fondée en 1635 pour codifier et enrichir la langue, en en faisant un outil précis et élégant.

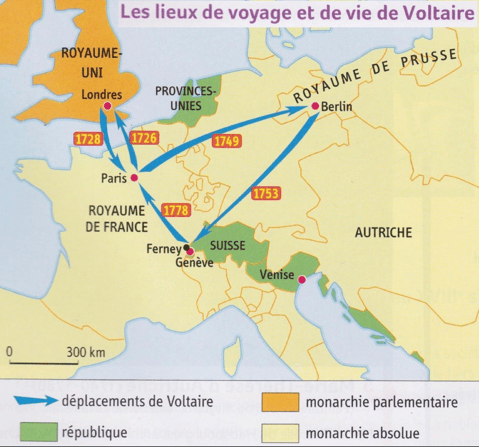

En parallèle, les philosophes des Lumières tels que Voltaire (1694-1778), Rousseau (1712-1778), et Diderot (1713-1784) diffusent leurs idées grâce à une langue claire et accessible, ce qui renforce l’attrait du français à l’échelle européenne. L’essor de la presse en français, les correspondances philosophiques et les traductions d’ouvrages contribuent également à la diffusion de cette langue dans les milieux éduqués. Cette influence culturelle s’accompagne d’une reconnaissance diplomatique : au XVIIIème siècle, le français supplante le latin comme langue dominante des négociations internationales. Voltaire a, par exemple, beaucoup voyagé comme nous pouvons le voir ci-dessous, et a d'ailleurs conseillé le roi de Prusse, Frédéric II, grand admirateur de la culture française, durant trois ans. Ces voyages ont permis la diffusion du français, entre autre.

Cette carte illustre les déplacements de Voltaire (1726-1778) à travers l’Europe, révélant son rôle clé dans la diffusion des idées des Lumières et son interaction avec des régimes politiques variés.

- Exil en Angleterre (1726-1728) : Ce séjour marque un tournant dans sa pensée. Il y découvre la monarchie parlementaire, la tolérance religieuse et les sciences modernes, qui inspirent ses Lettres philosophiques (1734).

- Séjour à Berlin (1749) : Invité par Frédéric II, Voltaire participe à une monarchie éclairée, mais leur relation se dégrade.

- Installation à Ferney (1753-1778) : À la frontière franco-suisse, il fait de Ferney un centre d’action intellectuelle et humaniste, correspondant avec toute l’Europe.

Cette carte met aussi en évidence ses déplacements dans des régimes variés : monarchie absolue (France), parlementaire (Angleterre), et république (Genève), soulignant l’impact de ces contextes politiques sur son œuvre et son combat pour la raison et la tolérance.

L’apprentissage du français parmi les élites européennes

L’adoption du français par les élites européennes témoigne de son prestige. Dans la plupart des cours royales et princières, apprendre le français était indispensable pour gravir les échelons sociaux ou participer aux affaires internationales. En Russie, par exemple, la noblesse apprenait souvent le français avant le russe. Sous le règne de Catherine II (1729-1796), cette langue était utilisée non seulement dans les cercles intellectuels, mais aussi pour rédiger les documents officiels. Catherine elle-même entretenait des correspondances en français avec des penseurs comme Voltaire et Diderot.

Dans les pays germanophones, le français s’impose également comme la langue des élites. Les cours autrichienne et prussienne privilégiaient cette langue pour ses qualités stylistiques et diplomatiques. Dans les Balkans, notamment parmi les Grecs éduqués, le français jouait un rôle de passerelle vers l’Europe occidentale. Ce phénomène s’explique par le prestige intellectuel associé à cette langue et par son utilité dans les échanges internationaux.

Le français était également la langue des voyages et des échanges culturels. Les aristocrates européens, pour qui les voyages à travers le continent faisaient partie de leur éducation, utilisaient le français comme langue franque. La maîtrise de cette langue permettait de naviguer entre les cours royales, les cercles littéraires et les réseaux diplomatiques.

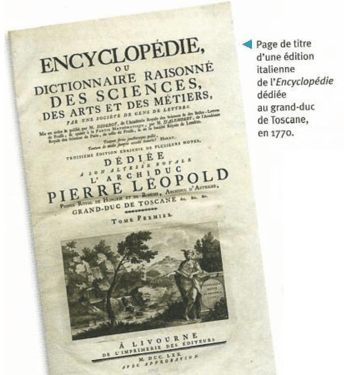

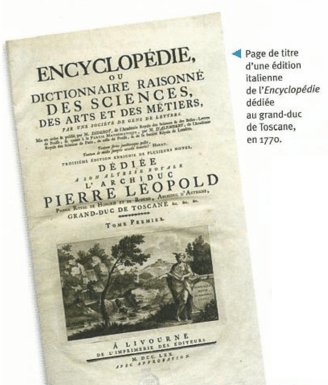

La parution de L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert fut aussi un tournant dans l'influence française sur le plan international. En effet, sa publication fut interdite plusieurs fois en France car il était vu comme une menace à la monarchie, mais cela n'a pas empêché sa parution à l'international, et notamment en Suisse. Cela a permet aux idées des Lumières de se diffuser en Europe, emmenant avec elles la langue française, comme nous pouvons l'observer ci-dessous avec cette page d'une édition italienne de L'Encyclopédie, rédigée en français.

Le rôle du français dans la diplomatie européenne

Au XVIIIème siècle, le français s’impose donc comme LA langue de la diplomatie européenne. Sa clarté et sa précision facilitent la rédaction de traités et d’accords internationaux, et permettent d’éviter les malentendus. À cette époque, plusieurs textes, comme le Traité sur la Tolérance (1763) ou encore le Contrat Social (1762), sont rédigés en français, contribuant à renforcer la langue française comme langue de l'élite intellectuelle et diplomatique européenne.

Lors des grandes conférences diplomatiques, comme le Congrès de Vienne en 1815, le français était la langue dominante des négociations. Cette pratique découlait en partie de la perception du français comme une langue neutre, non liée à une confession religieuse ou à des intérêts politiques spécifiques, contrairement au latin ou à l’allemand par exemple.

La centralité du français dans la diplomatie a également contribué à son apprentissage massif parmi les élites. Les diplomates, juristes et négociateurs de tous les pays européens devaient maîtriser cette langue pour participer aux échanges internationaux, ce qui renforçait son statut.

Une importance qui perdure aujourd’hui

Bien que la domination du français ait décliné à partir du XIXème siècle face à la montée de l’anglais, cette langue conserve une importance particulière dans certaines institutions internationales. Par exemple, dans les Jeux olympiques modernes, le français est, aux côtés de l’anglais, l’une des deux langues officielles, en plus de la langue du pays hôte des Jeux. Et, en cas de confusion entre les deux langues, c'est le français qui fera foi. Tous les protocoles et documents officiels doivent être rédigés en français, une tradition qui témoigne de l’influence durable de la langue française dans les relations internationales.

Au sein de l’Union européenne, le français reste également l’une des langues principales, notamment dans les institutions comme la Commission européenne et la Cour de justice de l’Union européenne. Cette place privilégiée illustre la continuité du rôle du français en tant que langue de diplomatie et de droit, même si sa prééminence est désormais partagée avec d’autres langues comme l’anglais et l’allemand.

Cette photo du lexique bilingue anglais-français des Jeux olympiques de Sydney illustre parfaitement l’importance du français comme langue officielle du mouvement olympique, aux côtés de l’anglais. Ce lexique, conçu pour faciliter la communication entre les participants et les organisateurs, reflète l’effort d’inclusivité et de diversité linguistique qui caractérise les Jeux.

La présence du français, héritage des origines olympiques modernes sous l’impulsion de Pierre de Coubertin, souligne son rôle diplomatique et culturel dans un événement mondial rassemblant des nations de tous horizons. Ce lexique témoigne également du respect des valeurs universelles de l’Olympisme, où chaque langue trouve sa place dans un esprit d’unité et de collaboration.

Les limites de l’hégémonie du français

Malgré sa domination au XVIIIème siècle, le français n’a pas toujours été accueilli sans réserve. Dans certains pays, comme la Russie, des critiques se sont élevées contre son usage excessif, perçu comme une menace pour les langues et cultures nationales. De plus, à la fin du XVIIIème siècle, l’essor de l’anglais, soutenu par l’expansion de l’Empire britannique et l’influence croissante des États-Unis, a marqué un tournant.

Au XIXème siècle, l’anglais a progressivement supplanté le français comme principale langue internationale. Cela remet aussi en cause la présence du français comme langue officielle des Jeux Olympiques, car cela a un coût. Certains experts préconisent donc l'utilisation d'une seule langue officielle et, le français n'étant pas une langue universelle, l'anglais serait donc plus adapté pour devenir l'unique langue officielle des Jeux.

Conclusion

Le XVIIIème siècle consacre le français comme langue universelle, grâce à l’influence culturelle de la France et à son rôle dans la diplomatie européenne. Cette domination a façonné les échanges intellectuels, culturels et politiques de l’époque, faisant du français un outil essentiel pour les élites. Bien que son influence ait diminué face à la montée de l’anglais, le français conserve aujourd’hui une importance symbolique et institutionnelle, notamment dans les Jeux olympiques et au sein de l’Union européenne. Cela souligne l’héritage durable d’une époque où la langue française était synonyme de progrès, de clarté et de pouvoir.

Histoire

Découvrez la langue française au siècle des Lumières.

lea.gueran@hotmail.com

© 2024. All rights reserved.